“みんなで創る”を体現 佐賀市公式スーパーアプリが受け入れられ、進化し続けられる理由とは[インタビュー]

![“みんなで創る”を体現 佐賀市公式スーパーアプリが受け入れられ、進化し続けられる理由とは[インタビュー]](https://www.digital-gyosei.com/wp-content/uploads/2025/03/sagamain.jpg)

右から、安元秀志さん、木原敏雅さん、菅祐亮さん、山岡勇介さん

2023年4月のβ版公開を経て、同年6月より本格運用が開始された「佐賀市公式スーパーアプリ」。数々の賞を受賞しており、他自治体の注目も集めている。「みんなで創る」をコンセプトに、運用開始から定期的にアップデートを重ね、進化を続けるアプリの現在地と未来図とは。

佐賀市 政策推進部 DX推進課 課長の木原敏雅さん、同課 スマートシティ推進室 室長の菅祐亮さん、主査の安元秀志さん、主任の山岡勇介さんに伺った。

(聞き手:デジタル行政 編集部 町田貢輝、構成:デジタル行政 編集部 手柴史子)

何が“スーパー”なのか

佐賀市公式スーパーアプリのホーム画面

佐賀市のあらゆるサービスを1つのアプリに集約する――。

各自治体が、子育てアプリや防災アプリなど、さまざまなアプリを展開しているが、それぞれ単独で運用されていることが多い。「佐賀市公式スーパーアプリ」がそれらと一線を画すのは、そうしたアプリを“ミニアプリ”として1つのアプリに集約している点だ。

「自治体アプリなので、民間アプリのように一部の人だけが使うものではなく、住民から企業まで、地域のすべての関係者にオープンであることも意識しました。あらゆる不便や不安を解消できるようにしたいとの想いがあります」と菅さんは強調する。

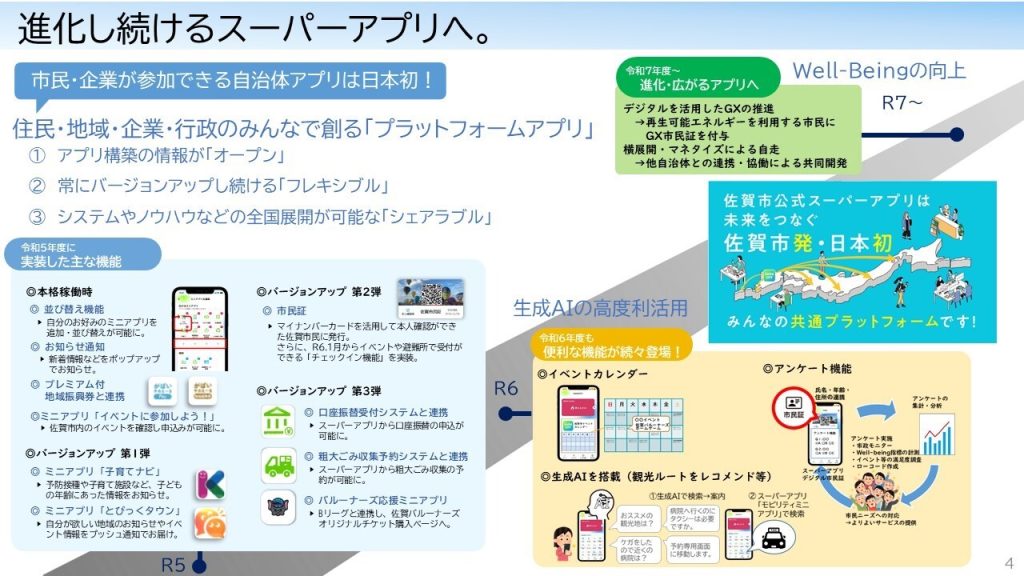

数カ月に一度のペースで新たな機能やミニアプリを追加し、バージョンアップしてきた点も特筆すべきだ。

運用当初から天気予報、交通、災害・防災、観光、イベントなどに関する最新情報はもちろん、「ごみカレンダー」や「あなたの図書館」といった住民生活に身近なミニアプリ、子育てナビ、地元のBリーグ所属チーム「佐賀バルナーズ」の応援ミニアプリ、アンケート機能、デジタル市民証などユニークかつ先進的な機能が追加されている。

「アプリを使ってカードをデジタル化したいと考えました。例えば紙の図書館利用カードだと、寄りたくなった時に財布やバッグが違えばカードが手元になく、借りられないこともあるはずです。カメラで図書館利用カードを読み込めば、デジタルカードとして使えます。また、マイナンバーカードを活用し氏名・住所・生年月日を二次元コード化したデジタル市民証で、避難所利用やイベント参加の際のチェックインが可能です。システムやノウハウも含めて、全国の自治体にシェアできる点もポイントです」

現時点で、もっとも日常的に利用されているのはごみカレンダーだという。「燃えるごみの日はおそらく皆さん覚えていると思うのですが、燃えないごみの日は月に数回なのであまり覚えておられず、気づいたら過ぎてしまっていたということがあるようです。お住まいの地区を登録すれば、ごみカレンダーで前日、当日の時間を指定しておけば、プッシュ通知で知らせてくれます」

50代以上にもリーチする

数値で見る佐賀市公式スーパーアプリ

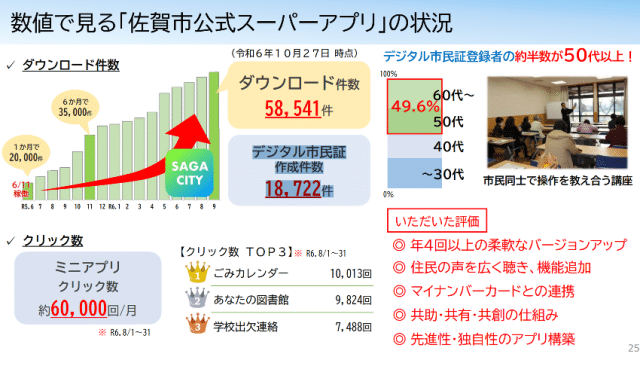

市長が定例会見で大々的にトップセールスをしたほか、市報での告知、新聞広告、YouTube動画を含むインターネット広告を展開。幅広い世代にリーチできるようPR活動を行なった結果、アプリのダウンロード数は、2024年10月27日時点で約5万8千件。デジタル市民証の登録者数は1.8万人以上で、その約半数が50代以上だという。「年配の方はデジタルが苦手で、スマートフォンも電話とLINEしか使わないという方が多いのではと思っていたので、想定外の状況に驚いています。ただ、市役所1階に相談窓口を設けてご案内するなど、年配の方にもご利用いただきやすいアプリを目指していますので、その成果が表れているのではと思っています」と山岡さんは話す。

アプリの市民証には、確実に佐賀市民であることを確認するために、マイナンバーカードの署名用電子証明書用の6桁から16桁のパスワードが必要となる。4桁の暗証番号を覚えてはいても、長いパスワードはハードルが高いのではとの懸念があったが、予想を覆す結果に喜んでいるという。

地域全体でデジタルの恩恵を受けられるよう佐賀市内の公民館で、主に高齢者を対象としたスマホ教室を開催。スーパーアプリに関しては、市役所の支援窓口に加えて、電話での問い合わせも受け付ける。「口頭では、どこでつまずかれているのか分かりづらいので、スーパーアプリの中にリモート支援の機能を入れています。画面を共有しながら、赤い丸をつけて『ここを押してください』と示すことが可能です」と、菅さんは話す。

なぜ多くの賞で評価されたのか

佐賀市公式スーパーアプリの構成。ミニアプリは自由に配置変更ができる

佐賀市公式スーパーアプリは、2024年3月、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’23(一般社団法人デジタルメディア協会主催)」の「リージョナル賞」を受賞。県内初、かつアプリでは全国初の受賞となった。リージョナル賞とは、地域に根差したデジタルコンテンツやサービスの中でもっとも優れた功績を挙げた個人・団体に与えられる賞で、「市民の声を広く聴いて機能に追加し、柔軟にバージョンアップしてきた点が評価されたようです」 と安元さんは話す。

2024年5月には、「第1回 全国シェアリングシティ大賞(シェアリングシティ推進協議会主催)」の「特別賞」を受賞。マイナンバーカードを活用した独自のアプリは、全国でも先進的であり、「公助から共助」を目指し、産学官民それぞれの視点が考慮された点も評価対象となった。

2024年6月には、「日本DX大賞2024(一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、一般社団法人ノーコード推進協会、Re-Innovate Japan主催)」の「優秀賞」を受賞。全ての自治体が使えるプラットフォームであること、市役所機能を1つのアプリに集約するアプローチが革新的であることが高く評価された。「一番うれしかったのは、“みんなで創るアプリ”というコンセプトが受け入れられたことです。全国に広がっていけばという期待も感じています」と山岡さんは話す。

こうした受賞を受けて他自治体からの問い合わせも増え、2023年後半から10数件の視察が続いている。

ウェルビーイング実現のために

佐賀市公式スーパーアプリの将来展望

「日本一便利なまち」「手のひらサイズの市役所」といったキャッチコピーも、佐賀市公式スーパーアプリの魅力だ。

こうした力強いメッセージには、アプリに限らず、最新技術の活用を掲げる市長の意向が反映されているという。「新しい技術や考え方は地方でこそ輝く。社会課題を様々なイノベーションにより解決することで市民が幸せに暮らせる、佐賀にはそのポテンシャルがあるという市長の想いが詰まっています」と、菅さんは話す。

自治体アプリということで信用度も高いのでは、と分析している。「一歩踏み出せないという方も自治体の公式アプリならチャレンジしやすいのではないでしょうか。また、LINEなどもそうだと思うのですが、一度使い始めると高齢者の方も使いこなされている。このアプリも周りの多くが使っていれば、使いたいと思っていただけるのでは。そうした意味でも、みんなで創る、情報を共有するという点が大きなポイントになります。住民同士、公民館で操作を教え合うという話も出ています」

少子高齢化や人口減少により、マンパワーが不足する中、デジタルツールを活用することで、みんなが本当に必要とする時間を作り出していきたいとも考えている。

「SAGA2024 国スポ・全障スポ」に合わせてリリースされたミニアプリでは、その日の開催競技を掲載するだけでなく、チケット購入ができ、駐車場の空き情報が分かるようにもした。「会場近くの駐車場に空きがあるのか、出発前に確認できるので、安心して、時間を有効に使うことができます。佐賀市で快適に過ごしていただければうれしいですね」

学校出欠連絡アプリ「れんらくん」は、保護者と学校の先生をつなぐミニアプリ。「朝の忙しい時間帯に連絡したり対応したりするのは、保護者も先生も大変だと思います。佐賀市内約50の小中学校のうち、17校に利用いただいており、出欠の連絡がアプリを通して行われています」

また、市民の声を聴き、自分の好きなミニアプリを表示したいという要望にも応え、並べ替え機能を追加した。

これからも望まれるものを、その時々に応じて追加していく。市外の人にも使ってもらえるよう、観光のミニアプリも検討中だ。

「急速に進化している生成AIを活用し、さらに便利にしたいと思っています。ウェブで何か調べものをする際、新しいウェブを立ち上げないといけない時がありますよね。アプリも同様で、通常なら一つひとつIDなどの登録が必要です。ミニアプリ化している良さは、アプリ内で連携できること。例えばイベントを検索したら、開催施設はどこか、交通手段は何があるのか、渋滞状況はどうかなど、最終的にはそれらの情報がつながっていることが理想です。」

アプリによるプッシュ通知は、ペーパーレスにもつながっている。「佐賀バルナーズのプレゼント抽選会ではこれまで、会場で抽選番号票を渡していましたが、当選されなかった抽選番号票は紙ゴミになってしまいます。アプリのデジタル抽選会ならそれはありません」

今後は、オンライン申請数も増やし、ペーパーレス化や職員対応時間の削減効果を成果として可視化していきたいと続ける。

シビックテックを目指して

佐賀市役所外観

アプリ開発を請け負った株式会社オプティム、市のDXアドバイザーである一般社団法人コード・フォー・ジャパンとの協議では「身近なものにDXを活用していくこと。そして、市民がテクノロジーを使ってまちづくりをしていくこと」を重視しています。「9割の世帯がスマホを保有しているので、“身近に”“簡単に”がキーワードです。市長は、テレビのリモコンを例に挙げますが、分かりやすくて、操作がしやすいですよね。ワンタップ、ツータップで目的にたどり着けるような、利便性や操作性の良さは非常に重要だと思っています。若い世代の方たちは、スマートフォンに幼い頃から馴染みがあって使いこなせていますが、スマートフォンに不慣れな世代の方でも、直感的に使えるツールにしたいです」と菅さんは話す。

2022年度にDX推進課が立ち上がる以前は、システム管理部門、セキュリティ部門、DX推進部門が一体となっていたが、現在ではDX推進課10名の職員と外部のDXアドバイザー、各担当課と、庁内全体で取り組んでいる。

スマートシティ推進協議会には、IT企業、農業関係者、防災関係者、市民団体など、あらゆる分野の方が集まって意見を出し合う。「デジタルのプロフェッショナルの方だけでなく、“みんなで創る”を体現しています」

昨今の変化が激しく、未来予測が難しい時代においては、行政だけの対応では追いつかない。「行政ももちろんさまざまな課題に取り組んでいきますが、市民や国民の皆さんと一緒に未来を思い描くことが求められているのではないでしょうか。DXが目的にならないように、デジタルを活用して何ができるのか、みんなで真剣に考えていくことがもっとも重要であると感じています」