ミッションは「とにかく稼ぐ」福井県庁出身の内藤副町長が西川町で実現したい「すっだいこと」とは[インタビュー]

![ミッションは「とにかく稼ぐ」福井県庁出身の内藤副町長が西川町で実現したい「すっだいこと」とは[インタビュー]](https://www.digital-gyosei.com/wp-content/uploads/2024/06/FotoJet-2024-06-18T132652.628.jpg)

この春、西川町の副町長に就任された内藤翔吾(ないとうしょうご)氏。福井県で生まれ育ち、そして働いてきた内藤氏はなぜ遠く離れた西川町の副町長となったのだろうか。その経緯や今後の抱負についてお話を伺った。

(聞き手:デジタル行政 加納奈穂)

広域自治体から基礎自治体への転身

-内藤副町長に関してご紹介をお願い致します。 (これまでご所属されていた福井県庁でのご所属や担当されていた業務、西川町で副町長になられた経緯などをお聞かせください。)

この4月より西川町副町長に任命されました内藤翔吾(ないとうしょうご)と申します。福井県福井市出身で高校まで福井県で過ごし、静岡大学を卒業後、福井県庁にて9年間勤務し3つの業務を経験しました。1つ目は会計部門。歳入歳出や建物の管理、支払い関係の審査など、自治体での歳入歳出の基本となる会計を経験し、その後広報広聴課で広報・報道に携わりました。広報広聴課では県全体の動きを把握しながらTV番組の企画や台本作り、新聞広報の記事作りなどを3年ほど行ってまいりました。内1年は報道グループに配属となったのですが、福井県ではコロナ禍をきっかけに感染状況に関する記者会見のライブ配信をYouTubeで行うようになったこともあり、大変多忙な期間を過ごしました。

菅野町長とは福井県庁から内閣官房に出向していた際、一緒にお仕事させて頂きました。共に仕事をした期間は10か月ほどだったと思いますが、地方版総合戦略(都道府県・市町村デジタル田園都市国家構想総合戦略)の策定フォローアップや、デジタル田園都市国家構想交付金の相談・審査のほか、企業版ふるさと納税の認定・審査などを一緒に行っていましたね。内閣官房での2年間の出向後は福井県庁に戻り、未来戦略課へ配属されて福井県の長期ビジョンKPIの進捗管理、県民3000人を対象としたアンケートの実施・調査・分析を行っておりましたが、退職し、4月より西川町の副町長となりました。

内閣官房時代にも一度お声がけ頂いたことはあるのですが、正式には町長に就任されて半年位たった頃でしょうか。菅野町長から副町長のお話を頂戴しました。初めは冗談だと思っていたのですが、福井県にも何度かお越し頂き、真剣に検討するようになり、昨年10月に「第2回ONSENガストロノミー」というイベントに参加した際、西川町民の親切さやおもてなし、地域の良さに触れ「こういう地域をなくしてはいけない」と感じたことがきっかけとなりました。家族の理解が得られたことも大きかったですね。私は公務員になって以来引っ越しが5回目ということもあり、新しい地域に移住することへの抵抗はありませんでした。

-西川町ではどのようなことをご担当され、実現されていきたいとお考えでしょうか。目標などもございましたらお聞かせください。

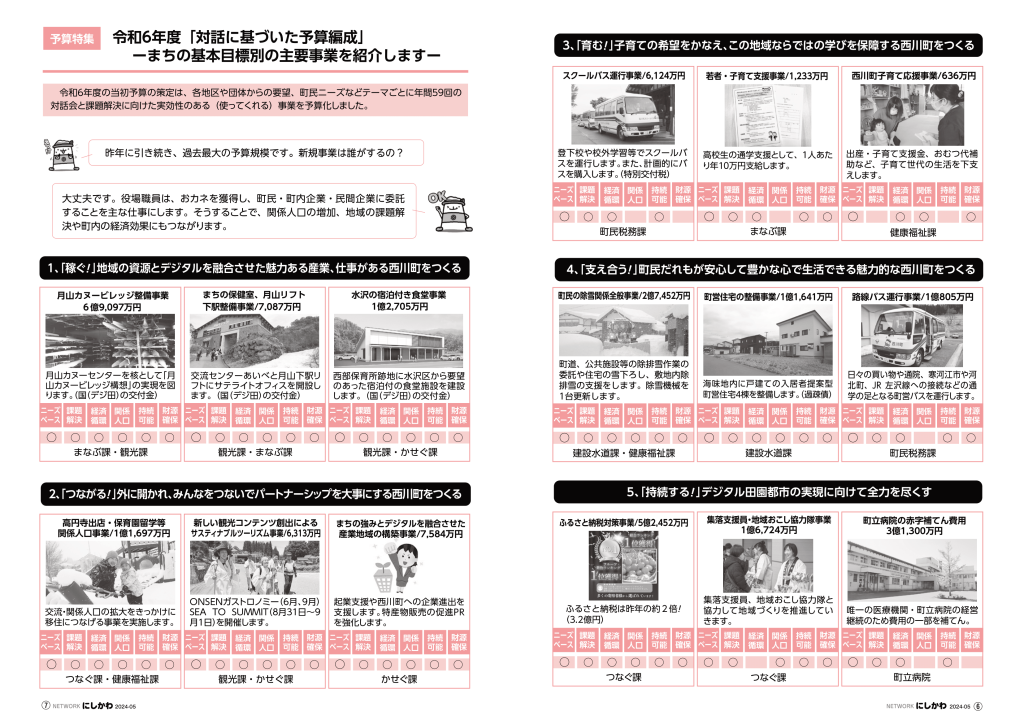

第一は「西川町にお金を持ってくる」こと。菅野町長からも言われていることもありますし、内閣官房でデジタル田園都市国家構想交付金に携わっていた経験もありますので、まずは使える交付金をしっかりと確保していきたいと思っています。交付金にはたくさんの種類がありますし、小さな自治体は自主財源がないので、国の予算から交付金を獲得していかなければなりません。交付金について研究を重ね、職員の皆さんと一緒にしっかりと勉強し採択していきたいですね。

二点目は、町内全戸配布を行い99.5%の配布率を達成しているタブレット端末「つながるくん」の利活用。菅野町長は議会でも「今後2年間は高齢者福祉の政策に注力していく」と発言されているのですが、高齢化福祉×デジタルの分野では公民館や集会所へのWi-Fi環境の整備、「ミニデイサービス」や「いきいきお茶のみ会」といった地区で高齢が集まり交流するような催しにもタブレットを持ち寄りゲームや体操をしたり、タブレットを町のインフラとしてしっかり活用していく必要があると考えています。

また、西川町では令和5年度から令和12年度まで8年間のまちづくりの中期計画「第7次西川町総合計画」を策定しているのですが、そのバージョンアップや進捗管理も任されております。

役場内のことでは、町長のスピード感についていくのが難しい部分がある職員をうまくフォローしていくことも私の役割だと感じています。西川町ではMicrosoft 365を導入していますが、業務での活用を福井県庁時代に経験しているので、職員のデジタルリテラシー向上やフォローも実施していきたいですね。

西川町では一部を除き今年度中に全フロアでフリーアドレス制となるため、職員がより快適にコミュニケーションを取りながら働けるのではないかと思っています。

-県と基礎自治体の違いはどういうところにお感じでしょうか。

想像以上に違わないと感じています。仕事の進め方は変わらないのではないでしょうか。強いて言えば人との距離が近くなったこと。県では広域的な計画になりますが、西川町では町民との対話会を実施し個別の課題を起点とした政策を打ち出せます。そういったところにやりがいを感じますね。

また西川町の特徴でもありますが、町長との距離がすごく近い。職員に対して町長が直接指示をします。

私自身経験がないのですが、西川町役場では「ティール組織」に取り組んでいます。これまでの町長をトップとしたヒエラルキーの組織から横のつながりでチームを編成・チーム員だけで事業が進んでいくといったイメージです。課長級の職員が入っていないチームや若手職員がリーダーとなって推進しているところもあります。

西川町は他の自治体と比べ、若手職員が成長する土壌や裁量があると思います。もちろんそれに伴い責任も発生しますが、他の自治体との違いではないでしょうか。

肌で感じた西川町の魅力と菅野町長への思い

-西川町に移住されて感じたこと、驚いたこと、魅力的に感じるところなどございましたらお聞かせください。

イベントや行事に参加することが多いのですが、特に今の時期は山菜料理がすごいです。お裾分けいただいたりすることもあるのですが、本当においしい。山の恵ですね。

また、出会う方が皆さん「山」の話をされます。山岳信・出羽三山信仰の文化としての根付き方が本当に深いと感じます。関西圏での阪神タイガース愛のようなものでしょうか。文化を根付かせようと頑張っている自治体もありますが、西川町では既に深く山の文化が根付いています。

今年は雪が少ないですが、例年は月山で7月までスキーができるのも特色です。

-内藤副町長からご覧になった菅野町長はどんな方でしょうか。(尊敬されているところ、気になっているところなどございましたらお聞かせください)

一言で表すと「利他の精神の人」でしょうか。西川町はデジタル田園都市国家構想交付金の採択事例などが注目され、市議会や町議会の議員をはじめ視察も多くなりましたが、菅野町長はそういった方々に対し惜しみなくノウハウをオープンにされます。1,000億ともいわれる交付金を奪い合うライバルでもあるのも関わらず、です。視察に来られた方が「何でそこまで教えてくれるのですか」と驚いていました。「人の役に立ちたい」という精神が本当に素晴らしく、尊敬できる点だと思います。

また、民間企業からの事業提案に対する姿勢にも驚きました。自治体では担当者に提案を聞いてもらうことができても、その先の首長に繋がるのは難しいケースも多いですが、西川町の場合は基本的に菅野町長が話を聞かれるので、先方の提案と西川町が解決したい課題がマッチすると、すぐに実証実験を行うなど具体的な話に進むため、提案した側も驚愕していましたね。

西川町役場に「つなぐ課」があることからもわかりますが、「人とのつながり」を大切にしており、形式的な名刺交換ではなく、LINEやFacebookのメッセンジャーなども含め、直接コンタクトを取れることの重要さも役場内で指導されています。

金融庁出身ということもあり「かせぐ」という観点からの行政運営がされていることも斬新で新しい取り組みだと思います。4月より「かせぐ課」も発足されました。事業に対し補助金が獲得できたら、二分の一を補助金・残りは自主財源で実施する形で満足する自治体が多いですが、菅野町長の場合は、自主財源の部分さえも何かで工面できないか、どのようにして自主財源を稼ぎ確保するかを意識し、NFTを活用して稼いだりされております。そういった姿勢を持つ首長は唯一無二ではないでしょうか。

菅野町長は実現したいことがわかりやすく、方向性もはっきりとしているので、一緒に働くまわりの人間もその方針を念頭に置いて集中して業務に取り組むことができます。西川町はすごく良い形で成長している自治体。私自身も町民の方をはじめ西川町に関係するさまざまな方と「対話」を重ね、「対話」を通して町づくりに尽力していきたいですね。

-取材を終えて

内藤副町長が就任されたことにより、西川町の「かせぐ力」は間違いなく強化されたと感じる。本年度はいったいどれだけの補助金を獲得するのだろうか。全国でも類をみない「補助金事業のプロフェッショナル」ともいうべき町長・副町長が率いる西川町。菅野町長は「今後2年間は高齢福祉政策に注力を」と明言されているが、獲得した予算がどのような施策につながっていくのか、一人の西川町ファンとしてもその展開に注目している。内藤副町長が加わった新生・西川町の今後が楽しみだ。