社会減ゼロを達成。菅野大志西川町長が活気あふれる過疎地域で取り組む次の一手とは?[インタビュー]

![社会減ゼロを達成。菅野大志西川町長が活気あふれる過疎地域で取り組む次の一手とは?[インタビュー]](https://www.digital-gyosei.com/wp-content/uploads/2024/06/FotoJet-2024-06-17T140116.766.jpg)

出身地の消滅危機を実感し、東京・霞が関の官僚から山形県・西川町の町長に転身し3年目に入った菅野大志町長。就任以来、国の補助金や企業版ふるさと納税などをフル活用し、財源を確保・町はかつてないスピードで活気を取り戻している。西川町の未来のために奔走してきた菅野町長に本年度の取り組みについてお話を伺った。

(聞き手:デジタル行政 加納奈穂)

タブレット端末「つながるくん」を活用したニーズベースの施策

-菅野町長は就任3年目に入られました。以降西川町におかれましては過去に例のないスピード感で進化を遂げられているようにお見受けします。本年度力を入れて進める予定のDXやデジタルに関する取り組みについてお聞かせください。

2月より西川町で町内全戸に配布しているタブレット端末「つながるくん」が配布率99%を達成しました。本年度は「つながるくん」をより一層活用していきたいと考えています。

タブレットに「肩が痛いです」といった悩みを訴えると、おすすめの体操が表示されプッシュ型で体操を行うといった、健康増進・保健予防に積極的に役立てたいと考えています。こうしたコンテンツの作成にも獲得したデジタル田園都市国家構想交付金で獲得した補助金を活用しています。コンテンツには力を入れていますが、タブレットは配備されてからが勝負。安心・安全なまちづくりはもちろん、町民からの困りごとを集める・町民に聞いてほしいことをアンケートする、そういったことのマッチング機能としても使いたいですね。

また、タブレットを活用したアンケートでは「ニーズ調査」が可能なため、政策の実効性を上げるべく、この機能も積極的に活用していきます。例えば議会から補正予算捻出に関する質問を受けた場合、その予算が本当に必要か否か、アンケートを用いて調べ、ニーズ調査をしてやる・やらないといった判断ができるのです。タブレットの稼働率は約60%。どの世代の方が回答されたのかわかりますので、マーケティング行政施策に役立ち、行政コストの効率化に繋がります。

防災の観点からは、避難訓練の際にタブレットを持参することを想定しています。

能登半島地震発生から1~2か月の頃、石川県では住民がどこに避難しているのか把握することができなかったそうです。有事の際に自治体と住民をつなぐツールがないため、そこが課題だと。タブレットをもっていればGPSで位置情報がわかりますし、電話も通じるため、双方向のコミュニケ―ションが取れます。救助に活用することもできるかもしれませんね。

今後は商品券のアプリも入れていく予定です。デジタル通貨・循環型の地域通貨を作る際「高齢者やスマホを持っていない方にどのようにして対応するのか」が課題でしたが、西川町には「つながるくん」がありますから。

-現在全国の自治体でデジタル人材が不足し、特に中規模以下の市区町村でその傾向が顕著だとされています。そんな中、西川町においてはデジタルを積極的に活用した施策が目立つようにお見受けします。どのようにデジタル人材を確保しているのでしょうか。

「デジタル人材」と言っても目的ごとに欲しい人材のニーズが違います。まずニーズベース。DXにも目的がありますから。例えば観光DX、通貨DX等分野ごとに色々なご提案を頂きますが、それぞれバートナーシップを組める企業はしっかりと吟味しています。西川町のことを知らない・地域の課題がわからないと解決できませんので日々の対話を重視した人材育成を行っていますね。

また、人材確保には積極的に補助金を活用しています。国にはDXを進めるにあたって様々な補助金が用意されているため、財源とできるよう、徹底して取り組んでおります。

「西川町のファン」創出が移住に寄与

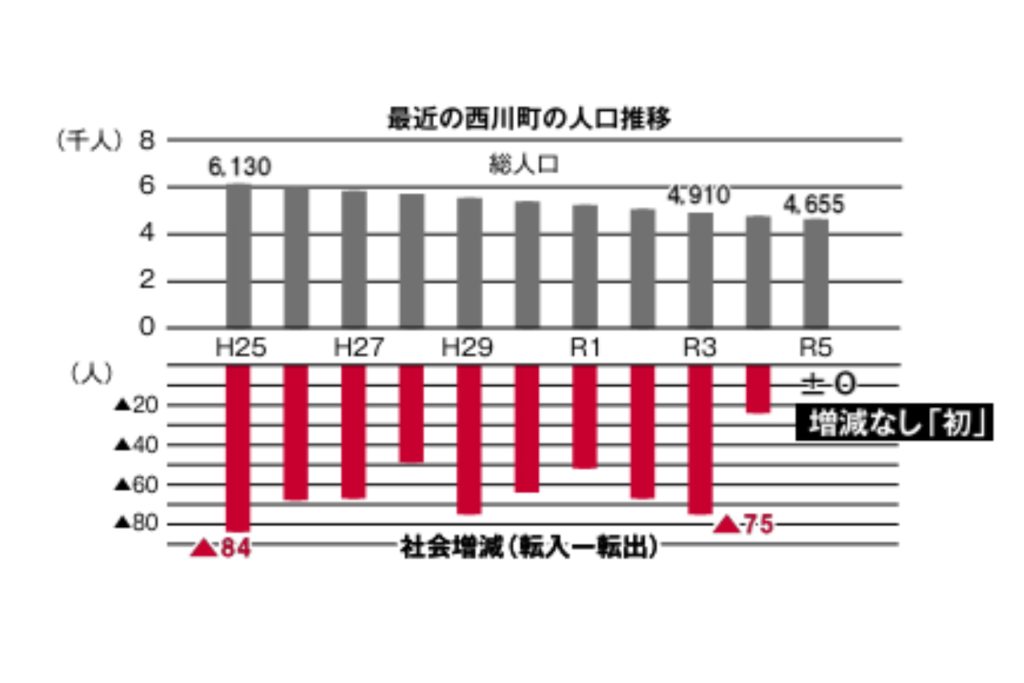

-西川町では過去70年間で初めて人口の社会減少がゼロとなったと伺いました。(転入-転出)ゼロの実現にあたり、デジタルはどのように寄与しているのでしょうか。

地域おこし協力隊や地域おこし協力隊インターン(短期滞在・2週間)の方にたくさんお越し頂いているのですが、みなさんから「住民との距離が近い」と言われます。西川町のオープンチャットは現在1800人以上のメンバーがいるのですが、1000人程度は町民です。そういった場でも協力隊の方が来られていることを告知しているので町民との交流が生まれます。協力隊は、西川町の「おもてなし文化」を直接感じて「西川町のファン」となって頂いた方も多く、移住や転入につながっているのではないかと感じています。協力隊インターンの方が来られた際「町のお困り事をお手伝いします!」といった形で事前にお手伝いして欲しいことを募集し、家の片付け・お庭のお手入れ・山菜採り・草刈り・畑仕事などをお手伝いするのですが、町民の方との触れ合いや交流、密度の高い時間を過ごしていただき、西川町の人や地域に対して理解度の深さを提供できていることも要因だと感じますね。移住しやすいよう、町営賃貸物件を新築し、充実にも努めています。

一般論としてデジタル化の弊害として人間関係の希薄化があげられることがありますが、西川町で起こっているのは全く逆の現象ですね。

-西川町において町立病院の維持は重要な課題の1つだと伺っております。この課題とDXを絡めた施策はあるのでしょうか。

「病院がなくなると人口減が加速する」ことがわかっているため、町立病院は守らなければならないと考えております。町立病院が生き残るためには「売上を増やす」「経費を下げる」の2つしかないと考えています。売上を増やすためには人を増やす必要があり、人を増やすためには患者のターゲットを絞らなければならない。また、病院経営において難しいのはニーズに沿った診療科を増やせるかどうかという問題もあります。例えば消化器外科のニーズがありますが、先生がいらっしゃいません。病院に通うのは高齢者が多いため、交通手段の問題もあります。

タブレットを活用して遠隔診療を受け、薬が郵送されてくるといったことはもちろんなのですが、町の情報をタブレットに集約することを進め、タブレット活用により集まったパーソナルデータや医療データを町立病院経営の効率化・DX化に役立てたいと考えています。

通院手段の効率化にもデータが役立ちますから。バスの時刻表を考える場合はニーズの多い曜日や時間帯の便を増やしたり、デマンドタクシー効率的な運用においてもデータ活用は不可欠です。西川町では1社のタクシー会社に頼っており台数に限りがある状態。病院コミュニティを作り、通院されている方同士が一緒に来て下さるのが一番効率的です。そのためにタクシー利用に関するデータも収集しています。通常ならデータ利用を求めるのは難しいですが、西川町ではタクシー会社に補助を出しているため、それが可能なのです。データを集めカテゴライズを進めています。

また、定期的な売上のため、新しい取り組みとして郵便局との連携も目指しています。町外の地区でも西川町の病院が近い方もいらっしゃいますし、郵便局にタブレット端末を1台設置・診療用の部屋を用意し、遠隔診療ができる仕組みを作ろうとしています。法律の壁があっても1つずつ突き詰めていけば不可能ではないのです。

-取材を終えて

西川町にお伺いしたのは3度目となったのだが、その度に驚かされるのは菅野町長の熱量の高さだ。新しいことに次々とチャレンジし、町の存続に全力を注ぎ続ける首長は全国でも稀な存在ではないだろうか。本年度就任された内藤副町長のサポートも加わり、「すっだいこと」実現にむけ加速していく菅野町長から益々目が離せない。